Introducción sobre la mirada del otro

Frecuentemente camino por el bulevar Manuel Ávila Camacho, observando el mundo. Para mí, caminar es ejercicio, pero también una forma de mindfulness: atención plena al momento presente. Es mi práctica de autoobservación y mirar al mundo sin juzgar.

Hoy, mientras caminaba, vi a la gente haciendo cola para entrar a Mamá Gallina. Es curioso: este lugar tiene varias sucursales, pero recuerdo la primera, la que sigue en el centro de Veracruz, en Netzahualcóyotl en una esquina que ni siquiera era tan importante. De ahí se expandió como pólvora, hasta volverse un ícono.

Y al mismo tiempo pensé en la Cervecería Carranza: un negocio igual de famoso en su momento, pero que desapareció por completo.

Así de frágil es la categorización social: puede hacer crecer negocios o derrumbarlos de la noche a la mañana. Y no solo pasa con marcas. Pasa con personas. Pasa contigo y conmigo.

En este artículo exploraremos por qué categorizamos, cómo funciona este mecanismo en la psicología, la filosofía y la psicología social, y qué dicen algunos autores que nos pueden dar pistas. Vamos a hacer un viaje multiparadigmático para entender por qué creemos que nos gusta algo, por qué creemos saber quiénes somos, y cómo muchas veces no somos conscientes de los marcos sociales que nos moldean. Aquí lo vamos a descubrir juntos.

¿Qué es la categorización? ¿Y por qué es implícita?

Mucho de lo que hacemos cada día es implícito: pasa sin que nos demos cuenta. Pero antes de seguir, vale la pena aclarar qué significa “implícito”.

Implícito es aquello que haces sin pensarlo de forma conscienteTérmino utilizado como adjetivo y como sustantivo. En el primer caso, como afirma S. Freud, se refiere a todo aquello d.... Es tu forma automática de resolver, decidir o interpretar el mundo. Tu cerebro encontró esa vía fácil y eficiente para no cansarte.

Piensa en esto: tu cerebro conscienteTérmino utilizado como adjetivo y como sustantivo. En el primer caso, como afirma S. Freud, se refiere a todo aquello d... consume más energía que un atleta en competencia. Si tuvieras que reflexionar cada decisión, te agotaría. Para sobrevivir, el cerebro se optimiza: automatiza. Te pone en “piloto automático”.

Y aquí es donde empiezan los problemas. Porque esas decisiones rápidas y automáticas no siempre son justas ni precisas. Son atajos mentales. Generan sesgos. Y uno de los sesgos más potentes y peligrosos es la categorización.

Categorizamos para no pensar demasiado: “esto es bueno”, “esto es malo”, “esa persona es confiable”, “esa no”. El problema es que estas etiquetas simplifican la realidad, la deforman, y terminan moldeando cómo percibimos y tratamos a otros.

Esto no es solo filosofía. Hay autores en psicología social que han investigado cómo y por qué hacemos esto. A continuación, exploraremos sus ideas para entender mejor cómo construimos categorías, por qué nos aferramos a ellas y cuáles son sus riesgos.

Autores clave: Tajfel y Turner.

Para entender por qué categorizamos tan fácil, la psicología social nos da pistas muy valiosas. Henri Tajfel fue uno de los primeros en estudiar cómo la identidad personal se construye en función de la pertenencia a grupos. Su idea es sencilla pero poderosa: los humanos necesitamos clasificar para saber dónde pertenecemos.

Tajfel demostró que basta una mínima diferencia para que aparezcan grupos: edad, género, religión, estilo musical, color de piel, incluso preferencias banales. Así se forman etiquetas como “emos”, “otakus”, “fresas”, “nacos”, “moreno”, “blanco”, “progres”, “conservadores”. El cerebro crea categorías para reducir el caos social y entender quién es “de los nuestros” y quién es “del otro grupo”.

Pero este mecanismo se complica cuando consideras que nadie pertenece a un solo grupo. Somos un cóctel social: edad, género, cultura, subculturas alternativas, ideologías. Cada contexto activa etiquetas distintas, a veces contradictorias. Esa complejidad es terreno fértil para malentendidos, estereotipos y conflictos.

En palabras de Tajfel, “La identidad cultural define nuestra identidad personal”.

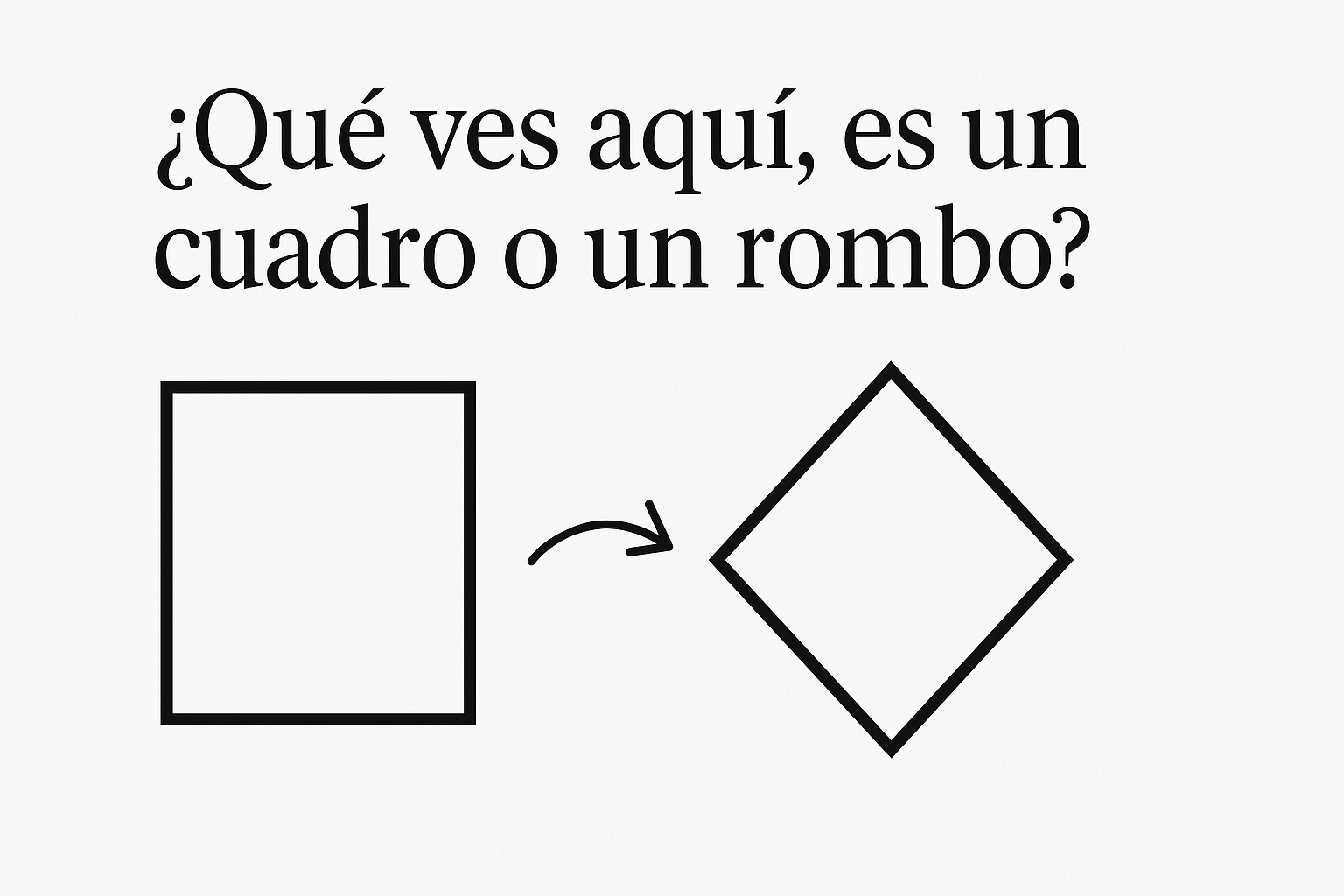

John Turner, colega de Tajfel, explicó cómo funciona este mecanismo con su Teoría de la Auto-Categorización. Él usaba un ejemplo muy claro: imagina un cuadrado. Si lo giras, sigue siendo un cuadrado, pero ahora puedes llamarlo rombo. O podrías decir “es un cuadrado con 45 grados de inclinación”. Ninguno está mal. Todo depende del punto de vista y del contexto.

Lo mismo pasa con nuestra identidad. En México puedes sentirte “veracruzano”. Fuera del estado, “mexicano”. En otro país, simplemente “latino” o “humano”. Las categorías se ajustan al contexto y nunca son absolutas.

Este es el corazón del asunto: las categorías no son verdades fijas. Son construcciones sociales, útiles pero peligrosas si las tomamos como destino. Entender esto es el primer paso para cuestionarlas y vivir con más flexibilidadFactor psicológico que designa la capacidad de adaptación y de modificación de una persona y la maleabilidad de su co....

Riesgos de la categorización social.

Las categorías son muy útiles. Son atajos que nuestro cerebro ha diseñado para resolver rápido: decidir qué nos gusta, qué no; quién nos importa, quién no; qué es bueno para mí, qué es malo para mí.

Este sistema rápido y automático no es un error: es parte de nuestro “sistema uno” de pensamiento, como lo describió Daniel Kahneman, quien ganó el Nobel por explicar cómo funcionan estos atajos mentales o heurísticos. Son útiles porque nos ahorran energía mental y nos permiten responder a los desafíos diarios sin pensarlo todo demasiado.

Pero ahí está el riesgo. Porque categorizamos de forma involuntaria y automática. Sin darnos cuenta, simplificamos de más. Generamos narrativas que parecen sólidas, pero son construcciones sociales llenas de parámetros que creemos controlar, pero no controlamos del todo.

Piensa en ejemplos cotidianos:

- El gluten me hincha.

- Soy vegano y no como animales muertos… pero sí como plantas muertas.

Son categorías que ayudan a decidir, a crear identidad, a comunicarse. Pero también pueden volverse rígidas y excluyentes.

El problema no es que existan categorías. El problema es clavarse en ellas sin ser conscientes de su origen y sus límites. La memoria de trabajo se cansa menos cuando funciona en piloto automático, pero a costa de perder matices y generar sesgos.

Por eso, el primer paso es reconocer que esto es real, que está estudiado y que nos afecta. Categorizamos porque es útil, sí. Pero si no nos detenemos a reflexionar, esas categorías se vuelven jaulas.

En este artículo, vamos a explorar por qué categorizamos, cómo podemos entender este fenómeno desde la psicología, la filosofía y la mirada del Otro, para descubrir si podemos vivir con más concienciaEl concepto de conciencia evolucionó paralelamente al desarrollo de la filosofía, de la psicología y de la neurofisio... y menos etiquetas que nos definan sin preguntarnos.

Dimensión cultural y social.

Erich Fromm en El miedo a la libertadLibertad (en Psicología de la Personalidad) Definición básica Concepto heredado de la tradición filosófica.

En... Más nos enseñó que lo que más miedo nos da es quedarnos lejos del rebaño. Ese es el meollo de todo este asunto: necesitamos pertenecer a los grupos que consideramos importantes para nosotros.

Ya vimos que la identidad personal está mediada por la identidad cultural. Y eso no es solo una anécdota: puede ser algo halagador, incluso protector, pero también puede volverse destructivo. Porque las etiquetas que se construyen socialmente dan pie al odio, la segregación y a muchos problemas que nos afectan a todos.

Basta con cumplir con un estereotipoOpinión preconstruida acerca de una clase de individuos, grupos u objetos, que reproduce formas esquemáticas de percep... para cargar con su peso: “racista”, “gay”, “flojo”, “cochino”, “chaparro”. Una vez que encajas en la categoría, ya te la aplican. En la clínica lo veo mucho: gente que dice “yo soy así porque así me gusta ser”, sin darse cuenta de que a veces es un autoengañoActitud mental de defensa por medio de la cual el individuo falsea a sabiendas la imagen que tiene de sí para no perder... aprendido. Son ideas reforzadas por la disonancia cognitivaConcepto que introdujo L. Festinger en el ámbito de la psicología cognoscitivista para describir la condición de indi... y por el grupo social que confirma esas creencias.

Ahí está el peligro: el sectarismo y la segregación humana. Porque mientras más nos refugiamos en un grupo, más fácil es excluir a otros y justificar la violencia simbólica o real.

También está el tema de la mirada del Otro. Queremos ser mirados, reconocidos. ¿Por qué nos vestimos de cierto modo, nos pintamos la cara, usamos botas? Porque queremos expresar algo, proyectar una identidad que sea validada por nuestro grupo.

Kundera en La insoportable levedad del ser lo dijo de forma impecable: todos necesitamos que alguien nos mire. Esa mirada puede venir de personas cercanas o incluso de completos desconocidos.

Y esa validación puede convertirse en la razón por la cual nos sentimos parte… o profundamente fuera de lugar.

Aquí nacen muchos problemas psicológicos reales: ansiedad social, autocrítica excesiva, miedo al juicio, la sensación de no encajar.

Simone de Beauvoir en “El Segundo Sexo”, nos dice cómo las mujeres se construyen en gran parte en función de la mirada masculina.

La frase famosa “El infierno son los otros” de Jean-Paul Sartre

Para Sartre, la mirada del otro limita nuestra libertadLibertad (en Psicología de la Personalidad) Definición básica Concepto heredado de la tradición filosófica.

En... Más, nos obliga a ser “alguien” en vez de ser infinitos. La mirada del Otro: cómo nos define y nos atrapa.

Lacan llevó la idea más lejos con su teoría del espejo: el Yo se forma al reflejarnos en la mirada del Otro. Somos, en parte, como creemos que el Otro nos ve.

Comprender estas dimensiones culturales y sociales no es un ejercicio académico vacío. Es reconocer cómo esas categorías moldean nuestra mente y nuestras relaciones, para poder empezar a liberarnos de ellas.

Integración filosófica: Tensión de opuestos y el punto medio.

Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo salimos de estar anclados a estereotipos sociales y culturales? ¿Cómo dejamos de vivir esclavizados a la mirada del Otro y pegados al rebaño?

Jung decía: “Hasta que no hagas conscienteTérmino utilizado como adjetivo y como sustantivo. En el primer caso, como afirma S. Freud, se refiere a todo aquello d... lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino.” Y aunque tenía sus broncas, ahí tenía razón: la clave es reflexionar. Hacer conscientes esos atajos mentales que usamos sin pensar.

Son atajos útiles, claro. Nos ayudan a decidir rápido. Pero son peligrosos. Porque también nos llevan a etiquetar y excluir a otros. A ser segregados nosotros mismos. A asumir categorías que ni siquiera elegimos, que nos vienen impuestas.

Por eso es vital encontrar el punto medio. Aprender a sostener la tensión de los opuestos.

No se trata de rechazar por completo la manada. La necesitamos. Somos seres sociales. Pero tampoco se trata de dejarnos definir por completo por ella. Hay que usarla estratégicamente.

Buda lo comprendió cuando alcanzó la iluminación: no en los extremos está la sabiduría, sino en el Camino Medio.

Esta idea no es exclusiva del budismo. Heráclito ya hablaba de la tensión de opuestos: “El camino hacia arriba y hacia abajo es uno y el mismo.” Hermes Trismegisto lo resumía en “Lo que está arriba es como lo que está abajo.” Incluso símbolos modernos como Baphomet muestran la unión de opuestos, recordándonos que la realidad no es rígida ni unidimensional.

Pensar diferente no significa rechazar las categorías por completo. Significa saber cuándo usarlas y cómo usarlas. Salir de la caja de vez en cuando. Ser conscienteTérmino utilizado como adjetivo y como sustantivo. En el primer caso, como afirma S. Freud, se refiere a todo aquello d... de que las categorías son herramientas, no verdades absolutas.

Esto es flexibilidadFactor psicológico que designa la capacidad de adaptación y de modificación de una persona y la maleabilidad de su co... psicológica y cognitiva. Es aprender a ser como el agua: adaptarse, fluir, no romperse. Navegar entre las categorías sin ahogarse en ellas.

Porque cuando no hacemos esto, cuando nos dejamos atrapar en etiquetas rígidas, nacen muchos de los problemas que vemos en consultaForma de relación interpersonal en la que un individuo que tiene un problema, pero no posee los conocimientos o las cap...: ansiedad social, fobia social, celosEstado emotivo determinado por el temor, fundado o infundado, de perder a la persona amada en el momento en el que ésta..., problemas de apego, anorexiaPérdida total o parcial del apetito. Es un síntoma que se relaciona con una enfermedad orgánica o una psicógena, vin..., bulimiaImpulso irresistible por la comida al que el sujeto responde con una sobrealimentación continua que lleva a la obesidad.... Todos son, en alguna medida, relacionales y categorizantes.

Y ahí está el mensaje más claro: no necesitamos ir al psicólogo solo para adaptarnos al molde. Necesitamos aprender a reconocer el molde, a usarlo conscientemente y, cuando sea necesario, a romperlo.

Aplicación clínica y práctica: ¿Qué hacer con todo esto?

Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?

Lo primero es reconocer que la categorización es inevitable. Es aceptada y validada por los grupos a los que pertenecemos. Y con “grupos” me refiero a todo: ser “emo”, “otaku”, “rockero”, “conservador”, “progre”, o cualquier tribu con la que te identifiques.

Pero no solo eres eso. También eres alguien que puede ser auténtico, alguien capaz de darse cuenta de que esos mecanismos automáticos están moldeando su personalidad todo el tiempo. Hay un Yo dentro de ti que a veces te grita: “¡Quiero ser diferente!”

Hay que aprender a reconocer esas señales del inconsciente que dicen “algo aquí no cuadra.” Cuando te sientas frustrado, fuera de lugar, fuera de tono, tal vez ese no sea tu entorno. Tal vez necesites dar un paso atrás y preguntarte: “¿Estoy automatizando esto? ¿La sociedad me está dirigiendo?”

Como decía Nietzsche: “Cuando miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada.” Es decir, las etiquetas y los grupos te definen tanto como tú crees definirlos.

Hay una vieja canción de Julio Numhauser, llamada: “Todo cambia.” Y ahora te toca reflexionar: ¿te sientes cómodo en el grupo al que crees pertenecer? Si te excluyen o te hace sentir menos, ese no es tu lugar.

En terapias contextuales y en la Gestalt decimos que “el todo es más que la suma de sus partes.” Cambiar no es traicionarte, es evolucionar. Significa fortalecer tu corteza prefrontal, soportar la frustraciónSituación externa o interna que no permite alcanzar satisfacción o lograr un fin. El término lo introdujo S. Freud qu... de sentirte diferente.

Una recomendación práctica es aceptar lo que Fromm llamó la “conformidad de rebaño”: entender que no siempre el rebaño tiene la razón. Los estereotipos pueden ser estrategias útiles, pero no siempre son lo mejor.

Te dejo algunas estrategias claras:

- Practica el momento presente sin juzgar. Eso es mindfulness, atención plena real.

- Mucha gente me dice en consultaForma de relación interpersonal en la que un individuo que tiene un problema, pero no posee los conocimientos o las cap...: “Sí, yo practico meditación mindfulness.” Pero viven llenos de autocrítica, de juicios sociales, de suposiciones sobre lo que otros piensan. Eso no es mindfulness: eso es esclavitud al estándar social.

- Acepta tu Yo real y tu Yo ideal. He escrito sobre eso antes en este blog. Sé tú mismo. Es el desafío más grande.

- Decide tú cuándo las etiquetas te sirven y cuándo no. Aprende a moverte en el rebaño sin perderte en él.

Porque, honestamente, gran parte de los problemas que veo en consultaForma de relación interpersonal en la que un individuo que tiene un problema, pero no posee los conocimientos o las cap... son sociales: “No tengo el físico que quisiera.” “Soy un inútil.” “La gente piensa que no encajo.” Todo eso genera ansiedad, estrésIntensa reacción emocional a una serie de estímulos externos que activan respuestas fisiológicas y psicológicas de n..., baja tolerancia a la frustraciónSituación externa o interna que no permite alcanzar satisfacción o lograr un fin. El término lo introdujo S. Freud qu....

Hay que aprender a ser como el agua: adaptarse al contexto, pero no fundirse. Ser como el viento: moverse con libertadLibertad (en Psicología de la Personalidad) Definición básica Concepto heredado de la tradición filosófica.

En... Más. Vivir tu vida. Y cuando notes que te fundes en un patrón impuesto, detente y pregúntate: “¿Soy yo… o es el grupo al que quiero pertenecer?”

Reflexión final.

Si te cuesta trabajo aceptar todo esto, te invito a que tomes una consultaForma de relación interpersonal en la que un individuo que tiene un problema, pero no posee los conocimientos o las cap... conmigo, ya sea de forma presencial o en línea. Podemos revisar juntos, con calma y minuciosidad, todos estos fenómenos psicológicos que tienen profunda evidencia empírica, filosófica y clínica.

No te lo digo como promesa vacía. Te lo digo de corazón. Todo el tiempo abordo estos temas en consultaForma de relación interpersonal en la que un individuo que tiene un problema, pero no posee los conocimientos o las cap..., porque son reales, cotidianos, humanos.

Nadie puede despegarse por completo del rebaño. El rebaño es clave: necesitamos encajar, pertenecer, sentirnos parte. Pero el rebaño no te define. Tú te defines a ti mismo.

El mundo es caótico. No podemos predecir el clima, los mercados financieros, las relaciones humanas. Pequeños cambios alteran todo el contexto. Un negocio puede surgir de la nada y desaparecer al día siguiente. Así también nosotros: podemos estar en la cúspide hoy y mañana sentirnos en el hoyo.

Pero ahí nace tu resiliencia. Tu capacidad para reponerte, adaptarte y aprender de las experiencias.

Por eso te invito a cultivar algo muy simple pero profundo: no juzgarte. Reconoce que la vida se construye con lo que falta y con lo que ya tienes. El vaso medio vacío es espacio para crecer. El vaso medio lleno es lo aprendido. Las experiencias nos enriquecen, no nos crucifican.

Y si me permites, quiero cerrar recomendándote un poema que para mí lo sintetiza todo: “Ítaca” de Konstantinos Kavafis.

Cuando emprendas tu viaje a Itaca

pide que el camino sea largo,

lleno de aventuras, lleno de experiencias.

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes

ni al colérico Poseidón,

seres tales jamás hallarás en tu camino,

si tu pensar es elevado, si selecta

es la emociónReacción afectiva intensa de aparición aguda y de breve duración, determinada por un estímulo ambiental. Su aparici... que toca tu espíritu y tu cuerpo.

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes

ni al salvaje Poseidón encontrarás,

si no los llevas dentro de tu almaTérmino que deriva del latín anima, que tiene la misma raíz que tiene,“viento”. El sentido que el término ha ido...,

si no los yergue tu almaTérmino que deriva del latín anima, que tiene la misma raíz que tiene,“viento”. El sentido que el término ha ido... ante ti.

Pide que el camino sea largo.

Que muchas sean las mañanas de verano

en que llegues -¡con qué placer y alegría!-

a puertos nunca vistos antes.

Detente en los emporios de Fenicia

y hazte con hermosas mercancías,

nácar y coral, ámbar y ébano

y toda suerte de perfumes sensuales,

cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.

Ve a muchas ciudades egipcias

a aprender, a aprender de sus sabios.

Ten siempre a Itaca en tu mente.

Llegar allí es tu destino.

Mas no apresures nunca el viaje.

Mejor que dure muchos años

y atracar, viejo ya, en la isla,

enriquecido de cuanto ganaste en el camino

sin aguantar a que Itaca te enriquezca.

Itaca te brindó tan hermoso viaje.

Sin ella no habrías emprendido el camino.

Pero no tiene ya nada que darte.

Aunque la halles pobre, Itaca no te ha engañado.

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia,

entenderás ya qué significan las Itacas.

Ítaca no es solo un destino. Es el viaje. Es todo lo que aprendes en el camino. Las caídas, las desviaciones, los encuentros, los retos. Ítaca te enseña que la meta no importa tanto como en quién te conviertes al avanzar.

Te invito a leerlo con calma. A reflexionar sobre tu propio viaje. A preguntarte quién eres hoy y quién quieres ser mañana. Y a recordar siempre que las categorías, los juicios y las etiquetas pueden servirte… pero nunca deben encarcelarte.

La próxima vez que te definas (‘soy ansioso’, ‘soy un fracaso’), pregúntate: ¿Es mi voz… o el eco de un rebaño que ni elegí?

Referencias

- Beauvoir, S. de. (1949). El segundo sexo. Editorial XYZ.

- Fromm, E. (1941). El miedo a la libertadLibertad (en Psicología de la Personalidad) Definición básica Concepto heredado de la tradición filosófica.

En... Más. Editorial ABC. - Heráclito. (Fragmentos). Sobre la naturaleza.

- Hermes Trismegisto. (Trad. 20XX). La Tabla de Esmeralda.

- Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.

- Kundera, M. (1984). La insoportable levedad del ser. Editorial DEF.

- Lacan, J. (1949). El estadioEl término, que también se utiliza en la acepción de fase o período, indica, en un proceso de desarrollo, unidades r... del espejo como formador de la función del yo.

- Sartre, J.P. (1943). El ser y la nada. Editorial GHI.

- Tajfel, H., & Turner, J.C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. En W.G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33-47). Brooks/Cole.